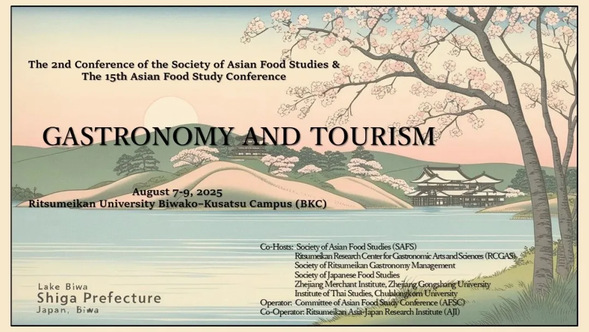

2025年8月7日至9日,以“美食与旅游(Gastronomy and Tourism)”为主题的2025亚洲食学学会第二届大会暨第十五届亚洲食学论坛在日本立命馆大学琵琶湖校区召开。本次大会由亚洲食学学会(SAFS)、立命馆大学食学中心(RCGAS)、立命馆大学食品管理学会、和食文化学会(SJFS)、浙江工商大学浙商研究院、朱拉隆功大学泰国学研究所等多家学术机构联合主办,吸引了来自日本、中国(含港澳台)、泰国、韩国、美国、英国、意大利、伊朗、阿联酋等19个国家和地区的160余名学者和业界代表参会。会议议程丰富,包括4场特邀主旨演讲、18组平行论坛的74篇口头发表及5篇海报发表,共计83篇学术成果,从地区振兴、文化传承、跨国交流到创新科技等多个维度,对“美食与旅游”主题进行了深入探讨。

隆重开幕与学界盛誉

8月7日下午,大会正式开幕。论坛执行主席、立命馆大学食学中心主任阿良田麻里子教授主持开幕式。亚洲食学学会会长、朱拉隆功大学泰国学研究所所长Ritirong Jiwakanon教授致开幕辞,他回顾了学会承续亚洲食学论坛十五年学术遗产、于2024年正式成立的历程,并阐述了其促进亚洲食学发展与饮食文化交流的宗旨。学会在浙江工商大学浙商研究院设立驻中国秘书处。浙商研究院院长陈寿灿教授在大会致词中表示,美食与旅游作为跨越国界的文化纽带与经济引擎,承载着人类文明的记忆与未来发展的机遇。美食与旅游,正是浙商走向世界的发展平台与行进通道。

开幕式的焦点环节是授予102岁韩国学者尹瑞石教授“亚洲食学终身成就奖”。尹瑞石教授是韩国食生活文化学会的创始人之一,曾任多所大学重要学术职务及多个专业学会会长,在饮食文化与营养学领域贡献卓著。她主编及撰写了《韩国饮食概论》《韩国饮食文化史》等多部重要著作,并翻译了《齐民要术:饮食篇》等食文化经典,对跨国食文化比较研究影响深远。会前,学会名誉会长朝仓敏夫教授、赵荣光教授等一行专程赴首尔为尹教授举行了隆重的颁奖仪式。开幕式上,尹瑞石教授通过视频发表感言,对人类饮食文化多样性的存续和亚洲食学学会研究队伍的壮大寄予殷切期望。

主旨演讲:多维视角下的理论与实践

四位国际知名学者的主旨演讲,从理念、实践、科技与历史等不同角度,为大会带来了深刻启示。

石田雅芳教授(立命馆大学美食综合管理学院院长)在《慢旅游:意大利美食旅游的成功实践》报告中,分享了意大利如何将“慢食”理念延伸至“慢旅游”。他通过丰富的案例和范本,介绍了将保护地区稀有饮食资源的项目纳入旅游行程的实践,这些举措使游客从被动观光者转变为重视地区关系的主动参与者,在保障文化真实性的基础上,实现了体验“地道”的深度旅游,并减轻了生产者负担,为全球美食旅游做了有益尝试。

高田剛司教授(立命馆大学美食综合管理学院副院长)以《美食旅游与地方振兴的潜力》为题,直面日本人口减少、地方城镇萧条的挑战。他指出,地方特色食材与乡土料理是重要的旅游资源,美食旅游目的地的构建与呈现应突破“吃好吃的”或“吃猎奇与奢华的”浅层消费,转而以地方美食为线索,串联起文化、遗产、传统与社群氛围,让旅游从业者与游客共同参与地方叙事,增进对彼此文化传统的理解,让双方真正受惠于美食和旅游。

唯奈·达兰博士(朱拉隆功大学清真科学中心创始人)在《泰国模式:清真科技驱动清真食品与旅游》报告中指出,全球清真经济规模巨大,为非穆斯林国家提供了重大机遇。他强调,建立清真食品信心已不能仅靠宗教认证,必须依靠“清真科技”。泰国政府依托其创建的科学中心,利用现代技术(清真法证实验室、H编号数据库、AI、区块链、移动应用Halal Route等)实现清真产品的全程可追溯性和信息透明化,增强消费者信任,为亚洲的清真饮食提供了可借鉴的范本。

王笛教授(澳门大学历史系)的演讲《公共空间、公共领域与中国城市治理:对近代成都饮食的历史回顾》,另辟蹊径地从公共空间的视角审视作为旅游与美食景观的场所。他以近代成都的小吃摊担和茶馆为例,揭示了这些美食景观所承载的超越商业价值的社会意义,并侧面反映了城市治理的基本情况。他的研究为理解美食、旅游与城市公共生活的关系提供了历史维度与新的思路。

平行论坛:五大主题勾勒研究前沿

本次会议汇集了来自亚洲及全球的学者、业界人士与美食爱好者,围绕“饮食与旅游”这一核心主题展开了多维度、跨学科的深入探讨,集中展现了当前亚洲饮食文化研究的热点与趋势,可归纳为五大主题:

一、美食旅游与地方振兴

此议题聚焦于如何将美食有效转化为驱动地方经济与文化发展的引擎。学者们分享了来自日本、中国、泰国等多个地区的案例。例如,日本静冈县致力于塑造独特的“美食景观”以扭转其旅游“中转站”的印象;中国的湘菜产业与天津板栗研究则展示了通过文化赋能与科技创新打造高附加值文旅IP的路径;泰国Pasuthara农场的案例则证明了将农产品转化为文化体验,能深化消费者与地方的联系,是实现社区可持续旅游的关键。

二、饮食文化遗产的传承、转化与创新。

学者们既关注历史的挖掘与复原,如对明代贡果、宋元茶艺、马铃薯东传的考据,也关切非遗在当代的生存与发展,如香港饮食非遗面临的挑战。亚洲食学论坛主席、浙江工商大学浙商研究院特聘研究员赵荣光教授提出的“食与旅的文明互织”理论框架,系统梳理了原始觅食、畜力旅行、海洋时代、大众旅游时代旅游史演进四大阶段对应的饮食演变,从而阐明交通变革、市场化进程如何把食物从“果腹”转变为商品化追求。赵荣光先生的理论与实践,特别是其在食主题博物馆(如杭帮菜博物馆)策展中的创新,为饮食文化从学术研究走向公共教育提供了范式。

传统的现代转型与创新方面,亚洲食学学会秘书长、浙江工商大学浙商研究院研究员王斯博士在《美食城市品牌塑造中的负效应:城市治理中的话语割裂》发言中,以杭州为例,剖析了近年来中国“美食城市”品牌塑造背景下的官方话语与民间话语之间的割裂和对抗现象;立命馆大学博士候选人三浦加帆的研究揭示17世纪末至19世纪初日本饮食风俗的变迁;立命馆大学教授鎌谷かおる利用历史文献图考察各地特产与土特产文化,为当代地域品牌建设提供启示;龙谷大学落合雪野教授则分享了越南富国岛将传统鱼露酿制工艺成功转化为旅游体验的案例。

三、跨文化流动与饮食认同。

食物的跨境流动与身份建构是持续的热点。研究涵盖了日式中餐的本土化、海南鸡饭的南洋演变、寿喜烧的身份提升,以及日本料理在伊朗都市精英中的流行,均揭示了食物在全球化下的文化适应与身份象征意义。在微观层面,研究还关注了在日华侨通过农旅重构民族认同、云南边境少数民族通过餐饮表演维系文化身份等现象。夏威夷日裔社群的“飞碟三明治”和曼谷华埠的多语招牌研究,则进一步展现了食物与符号在表达文化记忆和族群身份中的复杂作用。

四、科技创新、产业融合与饮食未来。

科技正深刻重塑饮食领域。研究包括利用AI为健康旅游者定制个性化药用草药体验的“算法化草药健康”概念,以及关于植物基、培养肉等未来食品带来的系统转型与文化伦理思考。在研究方法上,数字人文工具的开发与应用,如自动文本分析与可视化技术,展示了科技创新为饮食文化研究带来的新可能。

五、饮食、健康与可持续发展。

此议题体现了学者们对生态、健康与社会公平的深切关怀。研究涉及功能性食品(如椰子发酵产品)、不同文化对乳制品的健康认知比较、有机农业与旅游的结合探索,以及在局限条件下发展特色咖啡产业的挑战。日本“儿童食堂”的运营案例,则深刻揭示了“隐形贫困”问题,强调了饮食在社会扶持中的重要作用。

“滋贺的美食与旅游”专题研讨会:在地实践与国际视野

大会最后一日设立的“滋贺的美食与旅游”专题研讨会,成为连接学术理论与地方实践的典范。滋贺县知事三日月大造先生亲临致辞,强调将琵琶湖孕育的“近江米”、“近江牛”、湖鱼及发酵食品(如鮒寿司)等独特饮食资源转化为旅游优势。滋贺县平和祈念馆馆长朝仓敏夫教授阐述了饮食作为和平交流媒介的角色,并通过与湖南的食文化交流案例,指出“能够安心地进食的社会,正是和平的起点”。学者们则从历史视角解析了江户时代近江的“土产文化”,总结了滋贺饮食的特征与健康关联,并介绍了当地学界与社区长达三十余年共同致力于食文化调查与推广的工作。该专题充分展示了饮食在地方振兴、国际理解与和平构建中的多重价值。

中华食学著作随园奖:鼓励学术创新

论坛期间还举行了第八届中华食学著作随园奖颁奖仪式。该奖项是亚洲食学论坛主席赵荣光教授设立于2018年的华语世界食学领域年度最佳著作奖,旨在表彰对中国食学研究做出卓越贡献的个人,鼓励中国餐饮人提升文化素养,促进中国食学研究者服务社会。《宋宴》获得本届随园奖,作者徐鲤得到上海珍选食品有限公司的独家赞助。诚如赵荣光教授在获奖理由中指出,20世纪80年代以来,在持续中国烹饪文化热中,复古菜品成为热潮,许多厨师热衷于“继承”“发掘”“整理”“研究”,于是托名古典文学的“红楼宴”“水浒宴”“三国宴”“西游记宴”等等曾热闹很长时间,其间不乏教授名号的各路专家客串其中。《宋宴》以考古知识与思维解读文献记载,透析历史图像信息,灵感创意,烹饪活化场景实验,生动再现了宋代的许多知名菜肴。《宋宴》的成功,成为中国餐饮社会望文生义杜撰历史菜品风习终结的标志,成为时下菜谱学热流中的一枝艳丽奇葩,同时为热衷历史膳品复原的研究者树立了很好的参照样板,不仅对餐饮业、厨界,同时对烹饪、餐饮、饮食文化与历史研究者也有启示意义。

总结与展望

2025年亚洲食学学会第二届大会暨第十五届亚洲食学论坛的分组发表呈现出跨学科、重实践、关注本土与全球互动的特点。学者们不仅致力于挖掘和记录饮食文化遗产,更积极地探索其在当代社会,特别是在旅游经济、科技创新和可持续发展背景下的新价值、新形态与新挑战。

这些研究不仅拓展了食学研究的理论边界,也为美食旅游的实践提供了丰富的案例参考和经验借鉴。在全球化和地方化交织的背景下,美食与旅游的深度融合不仅为地域经济振兴提供了新动力,也为不同文化之间的相互理解和尊重搭建了重要桥梁。

未来食学研究需要进一步打破学科界限,整合多学科知识和方法,应对饮食领域面临的复杂挑战。同时,也需要加强学术界、产业界、政策界和社会公众之间的对话与合作,共同推动饮食文化的传承创新和饮食产业的可持续发展。通过美食与旅游的深度融合,我们可以更好地理解和应对当代社会面临的文化、环境、健康和经济挑战,共同创造更加可持续和包容的未来。

文字:王斯