南北同爨:两汉至西晋的北人南迁

在机器工业与国际市场分工形成之前,区域发展主要由人口与土地所驱动,前者提供劳动力,后者则提供生产资料。农业拓荒时代,土地并不成为问题,人口几乎在很大程度上决定了经济发展的速度与高度,东西皆概莫能外。秦汉一统后,江浙地区渐次勃兴,不仅文化加速融入中原,经济亦凸显后发优势,其动因即在于江浙人口的持续增长。从西汉平帝元始二年(公元2年)至东汉顺帝永和五年(公元140年),约140年时间,江南户数增加871837户,人口增加3303487口。同期全国总户口数,由于两汉之交的战争动荡,以及东汉时期异常频发的天灾,而处于净减状态。一增一减,江南地区人口占全国人口的比值也从西汉年间的8%,陡升至东汉时的17%(见表1)。

表1 两汉时期江南地区与全国人口变化对照表

显而易见,自汉代起,全国人口重心已出现从黄河流域向江淮及以南地区转移的趋势。这种趋势在东汉之后实际依然延续,甚至在三国中后期,江南地区的人口占比一度达到惊人的34%。

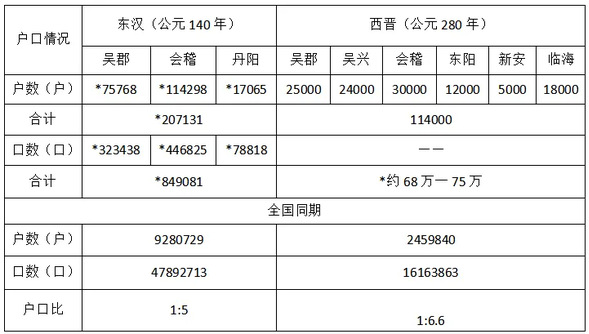

江南人口爆发的原因很复杂,除地理气候等自然因素外,社会环境的改善至关重要。总体而言,两晋之前的江南地区政局相对稳定,西汉初年七国之乱后,江南多数时间只是有限地被卷人中原动荡,战争损耗相对较少。西晋初期,中原因长期战乱,人力折损过半,然而浙江地区的人口较东汉时变化不大(见表2)。

表2东汉至西晋时期浙江地区户口数变化表

*表示据史料数据推算而得。

浙江人口的持稳,固不能仅靠自然增长对冲战争损耗,四方徙人是另一至关重要的支撑力量。在汉武帝时期,浙江渐成士民流移的终点。起初,迁徙往往由中央政府引导,旨在安置难民。建元三年(公元前138年),晋武帝徙东瓯国于江淮,会稽是必经之路。元狩四年(公元前119年),“有司言关东贫民徙陇西、北地、西河、上郡、会稽,凡七十二万五千口”(《汉书·武帝纪》)。又山东数年被灾,武帝诏令:“江南火耕水耨,令饥民得流就食于江淮间,欲留,留处”(《史记·平准书》),皆北人南迁之发轫。

至东汉,中原士民向会稽、吴郡的自发性徙入日益显著,尤其是汉末黄巾起义后,出现“徐方士民多避难扬土”(《三国志·吴书·张昭传》)、“中州士人避乱而南”(《三国志·吴书·全琮传》)的流移风潮,江南生养立命的条件暂优于中原,似乎已有共识。此后,曹魏政权三番五次强制内徙,将国境缘边之民纷纷迁往邺城、洛阳等中枢地区,以充补战争透支的民力。仅建安十八年(公元213年)曹操的一道内迁令,便使“江淮间十余万众,皆惊走吴”(《三国志·魏书·蒋济传》)。这也受到部分北民的自发排抵,进一步强化其南渡意愿。

(作者:浙江工商大学东方语言与哲学学院哲学系主任、副教授、博士 柴可辅)