在全球政经格局重构,国际经贸摩擦和冲突加剧的大背景下,中非经贸合作对双方经济高质量发展,全球南方协同发展,乃至世界经济的持续健康发展都具有十分重要的意义。近年来,在“双循环”新格局及新质生产力体系构建的战略驱动下,在非洲自身经贸环境及政策变化的影响下,中非经贸合作的战略和模式正发生重大变革。9月4日,2024中非合作论坛峰会在北京隆重开幕,中非经贸合作也将掀开新的历史篇章。

国家及各级商务、贸促部门历年来都十分重视与非洲各国的投资贸易促进工作。特别是中非合作论坛机制建立以来的20多年时间里,各地通过建立海外仓、构建非洲本土供应链服务体系,以及举办主题论坛、对接会和推动中国品牌出海非洲等系列活动,积极有效地促进了中国企业投资非洲、品牌出海非洲的速度和质量。近期,浙江工商大学中非经贸研究院赵浩兴教授团队,结合前期研究及联合开展的中非贸易促进智库工作,以及近百家企业的服务及前期调研,就对非贸易促进工作存在的主要问题进行分析,并提出高质量、创新性开展贸易促进的对策建议。

一、我国对非贸易的基本现状

1. 对非贸易稳中有升,内生动力增强

近年来,得益于非洲数量庞大且年轻的人口、城市化的加速、经济增长和收入水平的提升以及移动互联网的普及等众多积极因素,非洲自身的消费市场发展迅速。牛津经济研究院2020年发布的研究报告《非洲:全球消费者强国的新兴角色》中指出,自2010年以来,非洲大陆的消费者支出连续十年以5%左右的年增长率增长,2023年增长至 2万亿美元;同时,受国内外经贸形势的影响,中国企业对非投资及贸易的热情也高涨,据商务部统计,2023年对非贸易额达2821亿美元。2024年上半年,我国对非贸易总额达到1450亿美元,同比增长3.9%。

2.对非贸易结构优化,数字贸易显著增长

尽管矿产、机械、纺织品、电子产品、化学品等传统品类占对非贸易的比重还比较高,但近年来数字贸易、服务贸易、绿色贸易在对非贸易的比重不断加大。与落实非洲联盟《2063年议程》和非洲各国发展战略相互对接,我国企业积极参与非洲绿色能源、绿色产业发展,助力非洲清洁化、工业化、电气化和区域一体化进程。越来越多的中国企业参与到非洲新能源开发、数智新技术应用及绿色产业体系建设。海关总署数据显示,2023年中国自非进口坚果、蔬菜、花卉同比分别增长130%、32%、14%;机电产品成为出口非洲主力军,新能源汽车、锂电池、光伏产品对非出口同比大幅增长291%、109%、57%。

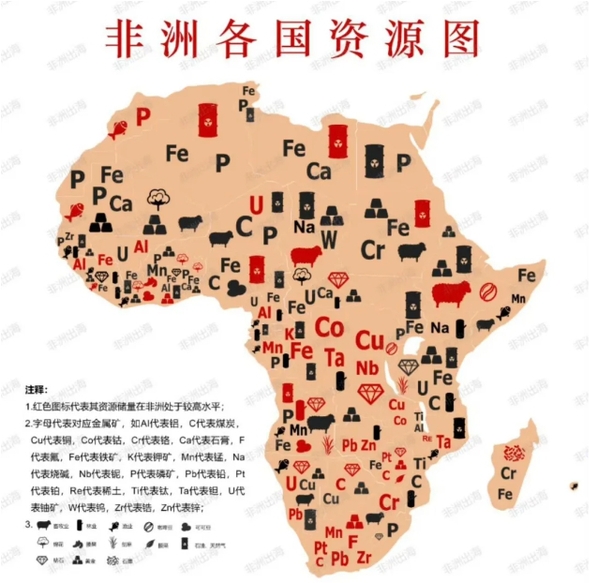

3.国别、地区发展不平衡,贸易替代竞争加剧

受非洲国别资源、人口、政治、经济及安全等因素的影响,我国对非国别及地区贸易的总量及结构不平衡,贸易国别集中度相对比较高。据商务部研究院等发布的《中国与非洲经贸关系报告 2023》,2014—2022年,我国对非贸易总量排名前八的非洲国家分别是:南非、安哥拉、尼日利亚、埃及、阿尔及利亚、加纳、肯尼亚。但是,尽管中国对非贸易的产业及产品性价比的竞争优势仍在,印度、巴基斯坦、越南等新兴经济体对我国对非投资及贸易的替代性十分明显。以印度为例,据印度媒体《Agence Ecofin》报道,2022-2023 财年(2022年4月1日至2023年3月31日)印度与非洲之间的贸易额达到980亿美元,同比增长9.3%。

4.本土化发展趋势明显,产业扎根深度不足

随着非洲各国对培育本国产业发展,以及促进本国人口就业的重视程度越来越高,各国通过产业政策、关税壁垒等手段限制外国传统批发、零售贸易在本国的发展,鼓励和支持外国企业到非洲投资办厂,或建立基于发展本国商贸零售业的产业园区及产贸基地,商贸及产业发展的本土化趋势越来越明显。但我国企业对非产业园及非洲本土产贸基地建设步伐不快,产业扎根深度明显不足。

5.供应链体系不完善,商贸流通效率低下

我国企业传统的对非贸易以订单贸易,以及欧美国家OEM背景下的间接贸易为主,没有形成系统、顺畅的商流、物流、资金流、信息流及服务流“五流”整合的完整体系,国际物流、国际金融等的波动对我国企业对非贸易的效益影响明显,商贸流通供应链缺乏系统集成,流通成本和风险居高不下。

二、对非贸易促进存在的主要问题

在稳步发展、不断创新的对非贸易大背景下,我国各级政府,特别是国家及各级地方商务及贸促部门(包括国际商会)开展了一系列卓有成效的贸易促进工作。但在快速变化和迭代更新的贸易环境下,我国对非贸易的促进工作还存在一些明显的不足,主要体现在:

1.对非贸促系统化平台缺乏

党的二十届三中全会明确提出提升对外开放能力,搭建对外贸易的国际化及数字化创新平台。但我国目前对非贸促以开展“请进来、走出去”的贸易促进活动以及国际商事服务为主,缺乏基于产业供应链、全球价值链的系统化贸易信息沟通和促进平台,不少地方性信息化贸易服务平台缺乏产业链的贯通和采供信息及服务的数智化匹配,信息孤岛和散乱的现象普遍。

2.对非贸促活动的非方参与度不高

在对非经贸投资本土化的大趋势下,我国对非贸促深入非洲本土不够,单边思维还十分明显。一些贸促活动停留在国内的传统贸易促进活动,进入非洲本土的深度交流对接、投资推介等活动偏少,请进来的非洲合作伙伴在数量、质量和结构上还有待提升,与非洲国别政府、行业协会、产业链链主等的对接与合作明显不足。

3.对非贸促主体综合能力有待提升

高质量的对非贸易促进,需要一大批有实力、有品牌、强服务、敢冒风险的企业主体。对非投资及贸易对企业的品牌竞争力和风险抵抗能力有更高的要求,品牌出海战略和长期主义思想已成为我国企业走进非洲的基本理念。我国民营企业小、散、弱的整体弱品牌、弱服务生态,以及不少国有企业过度风控的管理机制,较大地影响了我国对非贸易主体的市场综合竞争力。

4.对非贸促活动形式创新不足

尽管我国各级贸促组织都在创新性地积极贸易促进工作,但长期经验形成的路径依赖使大多数贸促活动缺乏新意,主要开展的活动以知识分享、资源对接及在华使领馆交流等为主,缺乏具有地方产业高辨识度的标杆性、代表性、落地性的对非贸易促进活动,对数智化、精准化等贸易投资资源对接也缺乏探索。

三、构建对非高质量贸易促进体系的对策建议

1. 构建中非高质量贸促的“四梁八柱”

面向中非合作新时代,中非贸易促进需要进一步强化系统性的顶层设计。在中非合作论坛“十大合作计划”、“八大行动”、“九项工程”等的基础上,建立对非贸易高质量促进的战略体系及推进机制,通过如下“四梁八柱”的搭建为更为高效的行动方案提供整体框架性思路。

2.完善对非全链路贸促体系

虽然,对非贸易促进的目标在贸易端,但着力点却是从生产制造到供应链,再到营销服务的全过程。要构建高质量的贸易促进,既要关注国际市场需求这一“标”,更要重视商品品质及服务这一“本”。要从产业链、供应链、价值链的全链路打通各个影响贸易畅通的堵点,实现商流、物流、信息流、资金流、服务流的全链路“五流”整合。

3.开展深入本土的双边贸促体系

深耕市场、本土“深根”,是高质量、负责任的对非贸易的根本,中国的对非经贸需要从最初的“走进非洲”发展成“落户非洲”、“融入非洲”。因此,不管是在国内还是在国外的贸易促进活动都应深度对接非洲,深入研究和适应非洲市场,服务企业建立本土化团队,开展本土化投资与贸易,从建立中非贸易共同体、培育在地国产业发展的视角开展互利双赢的贸易促进。

4.实施对非贸促“三精”战略

对非贸易促进需要主体、客体、载体的全面升级,需要促进人、货、场的系统革新。“三精”战略,一是要精选和促进优质产业带的高附加值品牌走进非洲,尤其要推动链主、链核、链源企业率先出海非洲;二是要注重打造本土精英人才团队服务中国企业投资和贸易非洲,同时达到“授人以渔”的本土人才就业和创业促进;三是要深入了解国别市场特点和差异,实施不同产品在不同国家和地区的精准营销和服务。

5.开展数智化、高质量贸促活动

在贸易数字化、营销智慧化的新商贸时代,贸易促进也需要应用数智贸促手段增效对非贸易服务的效率和精准度,通过数智贸促平台建设、AI数字人推广、云端数字化采供匹配、虚拟现实展会等数智化形式,为对非贸促“插翅增翼”、增强新动能。同时,要通过商展贸一体化基地、品牌孵化及营销中心、“双国双园”集采营销基地,以及虚拟仿真的采供对接,构建高质量的贸易促进创新体系。

总之,在中国式现代化建设的新征程中,中国特色的对非贸易促进体系建设没有现成的理论依据,也没有可直接借鉴的国际经验。应对我国当前对非贸易中存在的具体问题,需要政府管理部门、贸易促进机构的顶层设计、智库机构的务实研究和基层贸促会的大胆实践。以上观点和思路仅是管中窥豹的一家之言,略显初浅,仅供上级贸促机构及相关决策部门参考。

课题组成员:

赵浩兴,浙商研究院副院长、浙江工商大学中非经贸研究院院长、教授

何晓威,浙江工商大学浙商研究院研究员

周霄飞,浙江工商大学中非经贸研究院博士