阳明心学是浙学的最高成就,也是中国传统文化在近代之前的最高理论成就。阳明心学体系中“良知”说完美地诠释了人的主体性。作为浙学发展的最重要内容,阳明心学早已内化为浙江精神、浙商精神的文化基因。在此,我想就阳明学与浙商精神的主题,简要地阐述两个方面的看法。第一是今天我们究竟应该如何继承阳明,继承阳明的什么,明确这一点之后,再来看我们浙商这个足以撼动全球经济的群体,究竟与阳明学的内在关联何在。

下面我先谈第一点。最近几年,不仅阳明学的研究形成一股热潮,各地各种纪念阳明的仪式性活动也此起彼伏,尤其是在绍兴、宁波、江西、广西和贵州等。不过呢,在传播媒体中我们也看到一些有意思的现象,有一些地方,在有意无意中,在争夺阳明学圣地的正统性。

就此,我们不妨做一个简单梳理。阳明先生生于1472年(明成化八年)10月31日,幼名云,字伯安。祖籍浙江余姚,阳明自己也在余姚度过了童年和少年时代,著名的“守仁格竹”亦发生在这个时代。至今余姚阳明故居瑞云楼犹在,为全国重点文保单位。这是阳明的第一个人生坐标。

此后,阳明虽随父、状元王华迁居余姚县当时归属的绍兴府,弘治十二年(1499年),二十八岁的王守仁殿试赐二甲第七名进士,后授刑部主事,在江北等地决断囚狱。这一段可称之为绍兴求学,江北出仕。

武宗正德元年(1506年)冬,先生上疏论救戴铣等人,触怒刘瑾,贬至贵州龙场,为驿丞,虽遭厄运,而终不以迁谪为意,犹自教化当地民众。在这个时期,他对《大学》的中心思想有了新的领悟,认为“本心即理,向之求理于事物者误也。” 此乃其人生重要标志,即龙场悟道。

正德十一年(1516年),为都察院左佥都御史,巡抚南赣。正德十四年,平定南昌的宁王宸濠之乱。南赣剿匪、南昌平叛,彰显阳明在江西之地功高德厚,万民敬仰。

嘉靖六年,王守仁以原职南京兵部尚书兼都察院左都御史总督两广军务, 抚剿相济,定乱思、田等地。两广役后,以疾乞归。

嘉靖七年十一月二十九日(丁卯)(1529年1月9日),阳明病逝于江西省南安舟中。在临终之际,他身边学生问他有何遗言,他说:“此心光明,亦复何言!”今天,在其地建有日本当代儒家冈田武彦手书碑文的“王阳明落星亭”。

当然,上述之外,阳明一生足迹还遍及塞北关外,北京、江苏、杭州(虎跑劝僧)、两广等等,所到之处,未尝一日不学问,所思学问,未尝一刻离事功。

由此,我们纵观阳明一生行状,为了求终极的安身立命之道,始于格物穷理,终于明心见性;为了治平天下,而屡断刑狱,频治甲兵。虽为一代儒宗,半生却在马上行,终于客死舟中。此皆从本心出发,其一念一行,何尝自限于任何具体的地域呢?

我们之继承阳明,自然也不必局限于一事一地,这些恰恰都不是阳明的本心本意,而只是“事物”,是早年格之无果的竹子罢了。用形而上学的语言来说,阳明精神的内核,不是孤立的本心,也不是自在的竹子,乃是一个主体在自我与日常世界之间无限往复的三元动态结构:一心一念,必生于事物,万事万物,又皆是心念所致。简而言之,我们应该聚焦于其安身立命的终极追求与事上磨练的修身功夫合二为一的思想方法与实践智慧。

这就要涉及到我要讲的第二点:我们不仅不必拘泥于地域和时间,甚至不及拘泥于一个人是否理解阳明,甚至是否知晓有阳明这个人物;只要他个人德性完善的终极追求与日常事功合为一事,将自身的修养与对周围世界的改善合为一事,那么这就已经是在践行和光大阳明学了。一日行之,则一日超凡,终生不辍,则足称圣人。

由此天下三百六十行,亿兆黎民,皆可以为尧舜,但看其功夫是否做到罢了。正如阳明先生所言,四民“异业而同道”,所谓“士以修治,农以具养,工以利器,商以通货”,其业者无不尽其心,以“有益于生人之道”。阳明先生这一表述已经在500多年前实现了对于数千年社会伦理秩序在理论上的重建。不论是做教育、做学术、做官僚还是做商业的,三百六十行,任何一行都是要先做人,而且是要存善念,做好人;修身以成己,立业而达人,直至兼济天下,这就是人人得以践行的超凡入圣乃是内圣外王的阳明学进路。

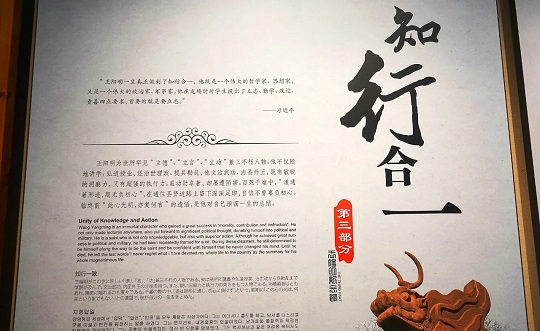

内圣外王,异业同道。这便是阳明心学所奠定的底色,做人做事、为官为学,各行各业皆可以此贯通。这也是阳明心学与作为群体抑或作为个体的浙商之精神建构的内在关联通道。明乎此,浙商的精神建构便有了具体的实现路径:就可以从阳明先生的“圣贤之道”以及“心即理”、“致良知”、知行合一等命题上获得润泽与滋养,在阳明先生所说的事上磨练功夫上锤炼,在与自然秩序和历史目的合一的自我努力中成为现实。

作为浙商研究而言,应将继承与弘扬阳明心学与浙商的精神建构成为理性自觉,这是一个重大的现实课题且具有特别的意义。

第一、向已经在践行阳明之道的实业家们学习将善念变为善行的方法,并提炼其中新的经验和真理。

第二、以这种新的经验和真理去丰富和广大传统心学,并使之为更多人所知。因为充满变局的时代本身也在呼唤着理论的变化。

第三、浙商体现着浙人之独特气质,浙商精神根植于浙江文化滋养。阳明心学作为浙学走向巅峰并向周边传播进而形成异国阳明学派的一个成功范例,阳明心学无疑是浙商精神建构的思想之源。以阳明学为代表的浙学传统,既是一面分析和理解浙商过去的透镜,也是一座照亮浙商未来的灯塔。

研究浙商与浙江文化必然蕴藉着内在的责任和使命:就是要厘清并拓展阳明心学与浙商精神建构的内在联系,去反思它的过去,关照它的现实,并引领浙商的未来。

(本文是作者在“第三届阳明学与浙江文化学术论坛——阳明学与浙商精神”上的讲话)

作者简介

陈寿灿,浙江工商大学教授、博士生导师,浙江省新型重点专业智库浙商研究院院长,浙商总会学术研究中心(学术委员会)主任。