近年来,宏观经济形势错综复杂,地方国资入主民企上市公司的案例持续增多,如何辩证地分析这一现象?最近一段时间以来,浙江省重点智库浙江工商大学浙商研究院副院长、浙商博物馆馆长杨轶清教授,在浙商(夏季)论坛、杭州市紧固件行业商会会员大会,以及江西、深圳等地的企业家研修班上,先后谈到这个问题,并给出了自己的看法。本文是根据杨轶清教授讲座内容摘要整理:

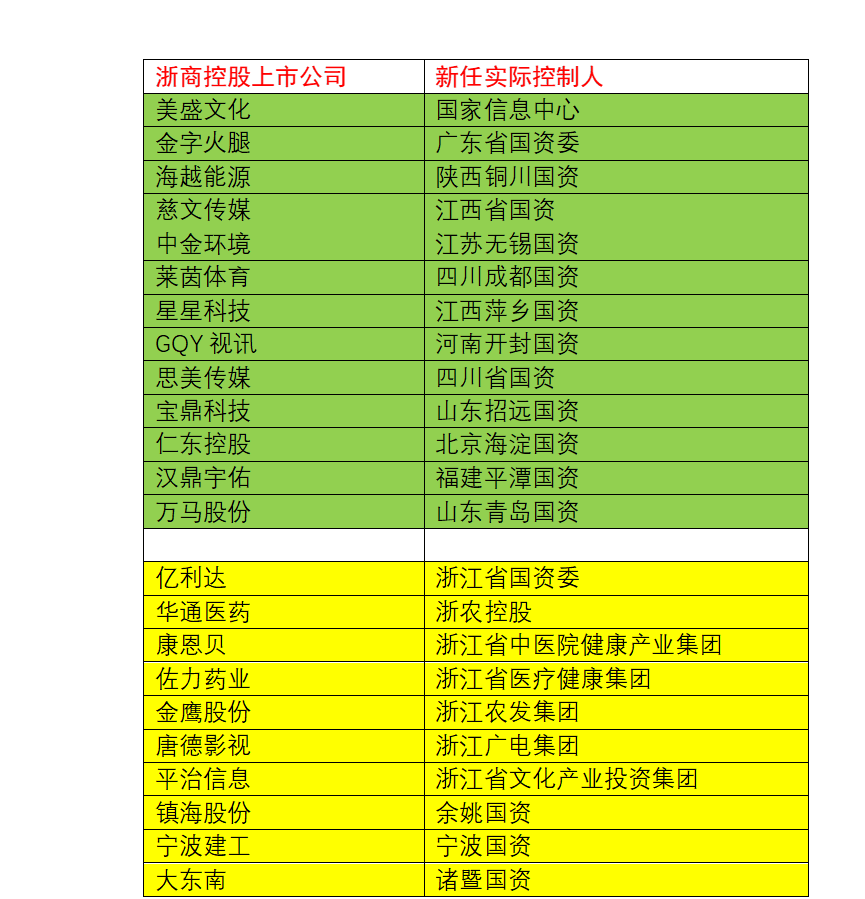

上市公司研究专家陶喜年,在其公众号《浙股》上,整理过最近两三年以来,实际控制人易主的浙江民营企业上市公司名单。

近年来出让控股权的部分浙江民企上市公司

这份名单不包括被其他民企接盘的浙江民企上市公司,也不包括2018年之前让出实际控制人地位的浙股公司。

多年来,浙江省上市公司总数排名全国第二,但A股各类上市公司(包括主板、中小板、创业板)也就四百多家。做成上市公司,可以说是所有创业者的梦想,也是公司业绩和实力的直观标志。因为中国上市公司的稀缺性及其巨大的综合附加值,不到万不得已,上市公司的控股股东(证券交易所认定的实际控制人),轻易不会舍得将千辛万苦换来的上市公司控制权拱手让人。

为什么近年来这么多老板愿意忍痛割爱?概括起来,原因大致有这几个方面:

其一,部分民企上市公司,是近年来压力最大日子最苦的一个群体。

首先是一部分民企自身主业不强,核心竞争力缺失,多元化摊子铺得大,盈利能力、可持续发展能力不强,竞争力羸弱。这些企业本身抗风险能力不强,在景气周期下行外部环境趋紧时,容易陷入困境;

二是因为上市公司控股股东一般信用等级较高,早些年资金面宽松时,融资渠道多,往往把银行授信、公司债指标等用足,不断加杠杆的结果,使得资金链非常脆弱;

三是上市公司还可以股权质押融资,股权是流动性较好的抵押品,受到债权人欢迎。但前几年股市的深度调整,四折三折二折的股价,使得部分大比例质押股权融资的上市公司面临爆仓绝境,别无选择。

其次,国企的相对优势明显,特别是政策优势和融资优势。给了他们在资本市场获得低成本筹码的机会。特别是一些省市地方国资,行业性地方国企,为了获得一个宝贵的上市公司平台,可以说不遗余力。

显而易见的融资优势,再加上政府信用背书,以及政府可以调度掌控的配套政策资源。使得地方国资或行业性国企,拥有强大的谈判能力。

前年入场的不少政府纾困资金,给了一些陷入困境的民企上市公司喘息的机会。但如果上市公司经营状况未能明显改善,这些资金会有可能“救火救成股东”。

第三,不少的民企上市公司股东,创业多年,年龄已经较大。多年辛苦经营,身心疲惫。刀枪入库,马放南山,想坐下来,歇一歇的念头,在市场环境严峻的情况下,可能会更加强烈。

很多实体企业,看起来营收规模较大,净资产可能也不少。但现金流往往紧张,由于上市公司监管严格,财务管理相对规范,每年能够拿到的分红或其他可支配的自由现金,并没有外人想象得那么多。甚至由于前些年增持、股权激励等实施,不少股东是贷了款投入上市公司,因而手持上市公司股份,却欠了银行或机构贷款的“负翁”股东,大有人在。

在这样的情况下,国资入主民企上市公司,动辄数亿数十亿的对价,意味着原来民企股东解套或套现的好机会。在现实中,尽管这是很大的诱惑,但很多创业企业家,控股股东还是不太舍得让出实际控制人的地位(对他们来说,有点像自己辛辛苦苦养大的孩子过继给了别人,改了姓成了别家的孩子)。但往往经不住其他中小股东(很有可能也是上了年纪的创业伙伴)期望套现的压力,家人也希望拼搏了一辈子的创业者多一些自己的生活,种种压力之下,民企控股股东最后还是同意忍痛割爱。

国资入主民企上市公司,这个现象其实也无须过度解读。因为这个是很正常的市场行为,处理得好,对双方都有利。但需要注意几个方面的问题:

我们不能因为近年出现不少的“问题民企”,就此怀疑或否认民营企业的基本优势。中国民营企业固有的效率优势、机制优势、社会贡献等,并没有随着环境的变化发生改变。但我们要正视部分民企身上暴露出来的一些共性病症,坚定不移地自我完善升级,巩固提升民企的机制优势和生命力竞争力。

一段时间以来,民企的先天优势、先发优势呈现弱化的迹象。特别是一些年头长、人数多、规模大的民企集团,对常见于国企的所谓“大企业病”,并不具备天然免疫力。个别的民企控股股东掏空上市公司、恶意逃废债务等情况,并不鲜见。去年资本市场暴雷的“三康”(康得新、康美药业、尔康制药等上市公司)财务造假和欺诈事件,数额之巨,情节之严重,触目惊心。

从部分民企身上暴露的问题看,随着企业进入成熟衰退期,创始人进入退休年龄,市场环境进入产能过剩的存量竞争阶段,民营企业的公司治理,股东文化,社会责任,人才短板,接班人传承等,都面临严峻考验,迫切需要自我完善升级。

本文以浙江为例,并不意味着浙江民企情况严重。相反,国资愿意入主的上市公司,往往基本面总体正常,但资金链紧绷或增长空间受限的民营企业。因为国资审批程序较为复杂,如果是已经债台高筑破产倒闭,或者只剩债务黑洞的“空壳”民企,国资很难接盘。

此外,此轮国企入主民企上市公司成为实际控制人,有一个比较普遍的制度安排上的创新:很多的重组案例,持股比例上国资并没有成为第一大股东,民企只是让渡了相当比例的股东投票权,交易所由此认定实际控制人变更为国资。严格来说,国资并没有成为真正的第一大股东,这个带有纾困的过渡性安排性质,也为双方后续的进退调整,以及探索新的混合经营机制,提供了更多可能性。